上周四发生了什么?

上周四晚从工资单上看到自己的 Q1 绩效奖金和年终,观察到了自己的整个情绪波动,人类真是非常有趣。

先补充一点背景信息。

目前这家公司的年终奖计算,是基础金额 × 绩效系数。我的 +1 是老板娘,这个系数是她一个人主观评定出来的。按金额逆推,我的评级系数应该是在 0.4 以下。另外 Q1 只发放了1 月绩效奖金,逆推可知 2 月、3 月的绩效在0.7 以下。

其实我没有看工资条的习惯,我一般直接看银行卡余额,顺便对一下我的账单。那天行政来私戳我聊天,对了一下发现我俩金额一致,但我基本薪资比她高,入职时间差不多的情况下,这意味着老板娘给我的评级是最低的(她的直接下属总共也没几个人)。

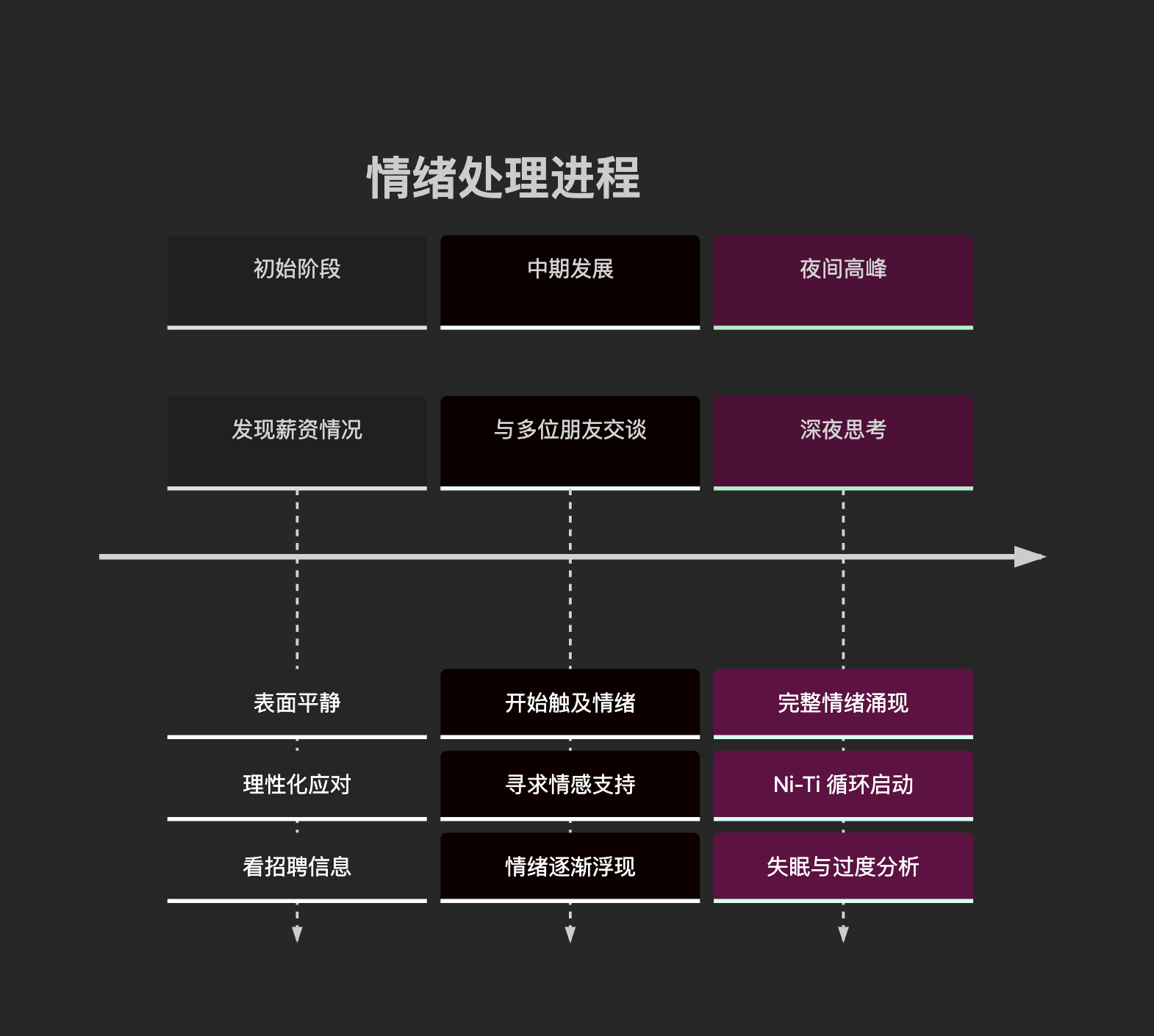

情绪处理进程

起初是没有任何感觉,同步和朋友吐槽了一下,“现在牛马这么便宜?”。听行政同事说“看来她对我俩都不满意”表示认同,然后开始看 Boss 直聘看看机会。后来才慢慢意识到「愤怒」、「不公平」、「不被尊重」这些情绪,又找了两三个朋友吐槽。

是的,如果和一个朋友聊不匀,没有感到被支持和理解,那么只要我和更多的朋友聊,就一定能满足某种情感抚慰需求(。而当我那天晚上和 ta 们结束对话,我的显性情绪强度减弱了,但大脑并没有停止思考。我没办法在常规的十一点入睡,凌晨一点我才疲惫得不得不睡着。

我在想前几天在会议上,我应该直接指出老板和老板娘对我工作要求的冲突;在想我应该在需求堆满的时候,告诉她现在要忙不过来了,而不是硬做把自己搞得精疲力竭;在想我应该在她提出显然不合理的要求的时候,及时反驳而不是沉默;在想我应该早点明白,同事的全员认可奖只不过是团队建设的表面产物,同事的认可和上级的认可是两回事;在想我应该早点意识到我的边缘处境,寻求可能的帮助;在想我应该早点写完草稿箱里的那些选题,未完成的东西不会成为我的议价资本。

于是我越想越清醒,失去了睡眠。这里有太多的“应该”,真实世界没有这么多的「应该」。这是“完美主义陷阱”,而游戏规则不是这样的。我现在意识到,这些东西的背后是我消失的愤怒。

是的,我不会鲁莽地和老板娘发生冲突,我只会不停地思考这件事的前因后果、不停地推演可能情况。INFJ 的特性表现得淋漓尽致,陷在 Ni-Ti(内向直觉-内向思维) 的循环里,Fe(外向情感)只是补偿性地出现,具体表现为通过多次社交验证来确认自己情绪的合理性。但很不幸,我的情绪还没来得及体验,就被过度理性化倾向掩盖了。

让我们一起恭喜这位女士,她没有再被困在创伤的“惩罚”或“否定”叙事里,没有过多的自我怀疑、过度补偿甚至感到无力。尽管她还是有些自我苛责,但她观察到了这一切。更值得恭喜的是,就算每次划定边界、争取正当权益都会让她心率过高,她依旧勇敢尝试了。

所以,恭喜本人的心智化进程又往前迈了一步。

绩效考核是管理手段

现在抛开那些糟糕的“应该”,换个视角观察这件事。“好学生们”只要不执着于把自我价值和绩效评级挂钩,脑袋就会灵光起来。从组织行为学的视角来看,绩效考核只不过是一种管理手段,而使用手段是为了宣扬主张、达成目的。

这几个职能支持岗(财务、行政、人事、运营、项目主推)的工作内容、员工能力、人力成本都不一样,但同属一个团队内,就必然需要分个高低。在这个前提下,考核过程除了实际工作表现,还有很多其他因素在发挥作用——关系亲疏、员工稳定性、价值观导向等等。

除了财务之外,其余几个岗的工作都蛮难量化的。运营日常跨部门协作多,对接范围广,但和琐碎性事物为主的行政一样,价值评估相对模糊。再加上非工作表现因素的影响,比如和老板(娘)的日常接触频率、工作方式和其的偏好契合度、岗位替代难度、对公司文化的认同度等等。这种复杂性到最后呈现出来的评价体系却如此单薄,存在明显的结构性偏差。

以运营为例,绩效指标分为三个维度,内容分发(20%)、数据监管(40%)、账号运营(40%),核算逻辑是A.符合预期或超预期(8~10分) B.存在不足,需改进(6~7.9分) C.问题较多,与预期偏差大(0~5.9分),数据来源均为“上级评分”。

且不论具体的指标定义和权重分配,单这个评分区间也并不合理。8 分以下均被定义为“存在不足”,6 分以下是“问题较多”,区间跨度大、达标空间较小。同时没有超额完成奖励的条款,只有“无偿解约”的惩罚机制——累积 3 个月小于 7 分就需进行绩效改进,改进不达标则直接解雇。

事实上,这家公司 2025 年 1 月 1 日试行绩效管理,但我 2 月 26 号才拿到 1 月的考核结果,4 月 10 日发薪日下放了 Q1 的绩效和去年的年终,我才逆推得知绩效评级。显然这里存在程序瑕疵,公司管理的混乱程度可见一斑,很难不怀疑存在软性裁员的可能(是的,生存压力骤增)。

更讽刺的是,评级系数全由老板娘一个人主观评分判定,也没有具体的评分细则,比如哪些表现对应哪个分数段。最终只有一个评分和一句话理由,没有客观数据支撑、没有面谈、没有建设性的反馈,甚至她连责任划分都搞不清楚。比如她要我“提前安排视频投流”,但我手里并没有预算;也要我“加强执行审核流程”,但我是最后一个知道项目情况的人(要投稿/发内审才会有人找我),我并不清楚视频制作的具体进展情况。

在我看来,我的 +1 并不是一个足够合格的管理者。她没办法准确评估工作量,没办法优化资源配置,也没办法准确定义员工角色。

在她写的指标定义里,「内容分发」要求“及时发起或回复评论及私信,增加正向互动量”,「数据监管」里要求“及时监测内容及账号相关舆情,能快速识别风险等级,及时反馈上级,并协同关键人高效处理”,这两者在垂直维度上是重叠的,后者是前者的细分场景之一。

能做到这点的前提是,我得先看到所有的评论和私信。一般而言,一个含 10-15 个词的普通句子,大多数人需要约 3-5 秒钟完成阅读。判断是否需要回复、忽略、删除或求证,至少也需要 2s。以最乐观 5s 一条的速度, 100 条起码需要 9 分钟,而如果互动数量好的片子,发布 24h 就会有 4k+ 的弹幕评论,光是判定就需要 5.5h 左右,这个数目显然超越了人力所及的量级,甚至这还没有考虑到误判和遗漏的情况。

客观事实是我没办法“看到所有的互动”——尽管我做了一些防范性措施,比如利用 Python 脚本实现关键词筛查评论,并推送飞书消息提醒——而一旦评论指出视频中的事实错误、弹幕存在负面贬低,这些又很容易演变成突发舆情事故。我高于常人的尽责性、风险厌恶让我无法把它置之不理,但只有发生意外这些投入时间才会显现出价值,否则就算做了也无人察觉。通常他们只会在不可避免的出现遗漏时,以偏概全地提醒说“舆情要关注”。你看,我就是这样失去我的离线权的。

此外,这里还有个矛盾在于“增加互动量”和“及时监测风险”在资源有限的情况下会此消彼长。促进互动必然会增加监测负担,而监测负担加重又会减少促进互动的时间投入。至于两者的优先级区别、资源分配投入,“及时”“快速”是指多久的响应时间、是否区分工作时段,“增加正向互动量”是增加多少才计入、互动增加如何归因,这些都是模糊的。

我讨厌这种混乱,指标间的逻辑重叠意味着撰写者并不理解新媒体运营的基本常识,指标定义的混乱表明其分不清过程性工作(数据监测)和结果性指标(互动数量),甚至连可控(监测执行频率、评论回复速度)和不可控因素(观众互动意愿、舆情突发时间)都无法区分,这些都让评估失去了合理性的基础。

「内容分发」中要求“根据平台用户特征,优化分发策略(包括标题、封面、时间、内容运营建议等)”,「数据监测」里要求“视频、图文、投流、涨粉等运营相关核心数据,需及时监测,并提供有效改进办法,完成播放、互动、热门目标”(这句话还是病句)。

只有剪辑输出成品视频、编辑编导确定好标题、封面后,需要投稿前,运营才会进入项目,这些指标在要求一个项目末期介入的人,对前期决策负责。最为荒谬的是,制作团队(编辑、编导、剪辑、动效、测试)实际上并不知道视频有具体的“播放、互动、热门目标”,但并未参与内容决策的运营却需要完成这个目标。此外,视频数据表现,也并不是运营和制作团队完全可控的,它会受平台算法、竞品内容、投流预算等多重因素影响,将其作为个人绩效考核标准显然不合理。

至此,这还仅仅是内容分发和维护的事项。就当前的视频产量和分发需求——月均 5 个长视频,12 个短视频;同步投稿 7 个主流平台(b 站/微博/抖音/小红书/快手/视频号/YouTube),其中长视频需要再多发 4 个视频平台,以及有时还得将脚本校对并配图,发布至公众号——可以粗略预估一下当前工作量:

(1)平台分发适配

- 每个平台有不同的封面尺寸、标题/简介字数限制、活动/标签系统等,上传速度与文件大小相关

- 长视频:5 个 × 11个平台 = 55 个适配任务,每个约 5 分钟,共275分钟

- 短视频:12 个 × 7 个平台 = 84 个适配任务,每个约 3 分钟,共 252 分钟

- 长视频图文稿处理:4 个× 1 个平台(公众号) = 4 个任务,每个约 150分钟(包括校对、配图、排版),共 600 分钟

- 平台特殊要求适配:如 B 站的分章、互动组件(投票/评分弹幕)、置顶蓝链等,视视频长度需要 20~40 分钟。折中取 30 分钟计算,5 × 30 = 150 分钟

- 分发适配工作总计:275 +252 + 600 + 150 = 1277 分钟 ≈ 21.3小时

(2)数据互动监测评估

- 假设每个内容发布后 3 天是互动高峰期,每天至少需检查 3 次

- 长视频:6 个 × 7 个平台 × 3 天 × 3 次 = 378 次检查

- 短视频:12 个 × 7 个平台 × 3 天 × 3 次 = 756 次检查

- 长视频图文:5 个 × 1 个平台 × 3 天 × 3 次 = 45 次检查

- 共计 1179 次检查,每次平均 10 分钟 (包括筛选和回复关键评论),总计 11790 分钟≈ 196.5 小时

当然这是极其简单的工作模型,比如实际上小红书和快手由于粉丝量级较低并不会保持高频维护,同时这个模型也没有把其他的运营需求(电商直播预热、负面舆情确认、投流跟进、数据收录等)、工作中断与切换成本、跨团队协调沟通等等时间纳入考量。

尽管如此,按照月工作日 21 天,每天 8 小时计算,理论工作时间为168 小时,简化模型的工作量也超出了理论工作时间。这意味着要么工作质量无法保证,要么需要大量加班。

与此同时,运营还被要求“定期统计分析内容、账号等关键数据,为账号运营提供数据支持”、“按照账号目标需求定期、及时策划并落地相关活动(如抽奖活动等),增强粉丝粘性,完成涨粉目标”、“微博运营,每周至少自主策划发布 10 条真实互动 30 以上的微博”。(但每场发布会交付的 2 条原创微博不计入,且出差途中依旧保持原有工作量远程完成T.T)

贵司对运营的定义和期望实际上是“社媒风控+数据分析+活动策划+微博编辑”,显然这 4 个名词指代了不同的岗位。在“分发+风控+突发需求响应”这种低价值过程型工作需要占据大部分时间的情况下,运营很难不出现资源错配,影响后三者的质量。

写在最后

这就是我对这份工作感到沮丧的原因,我被琐碎、无聊但紧急的事情困住,没办法发挥自己的能力。我也并不认同 +1 的能力和价值观,我现在只觉得她可怜。

很多的时候,她在用简单、粗暴的单一标准划定来转嫁她的焦虑。我甚至怀疑我或许无意间卷入了她和她丈夫的博弈——如果你记得我提过老板娘和老板的要求存在冲突,事实上他们经常出现决策分歧——旁观者看来,他们通常就工作事宜的沟通身份并不是同事,而是夫妻,他们似乎也无意隐瞒这一点。

尽管创业团队里同事间的氛围很好,但我不认为我能撼动这家公司的管理结构——准确来说,是权力结构。分析这些不合理之处其实没有什么意义,真正的意义在于我终于可以说服自己,这是他们的管理无能,而不是我自身的失职失责。

当然我还是需要去找 +1 确认 2、3 月的绩效评级以及年终的绩效系数,只不过我对她能够给出令人信服的依据表示怀疑。我还需要和我的老板确认一下运营事项的精细化程度,并且暗示他与 +1 之间的需求矛盾。最重要的是,开始梳理技能、经验和关系,寻找新的机会。