我不想再做"狗屁工作"了

一年中的每一天,我都能做我喜欢做的事。我和我喜欢的人一起工作,而且我不用和任何让我反感的人打交道。我每天跳着踢踏舞去工作,到了办公室,我觉得我就像米开朗基罗,正要去西斯廷教堂的天花板上作画一样。这太有趣了。 1

我好奇很久了,真的有普通人可以「跳着踢踏舞去工作」吗?是因为巴菲特能这样所以他成为了巴菲特,还是因为他是巴菲特所以能这样?

作为一个曾经十分痛苦的初阶社畜,之前被前辈教训说工作经验才一年的人就老老实实当螺丝钉啊,你现在所有的意义就是为了赚钱,然后顺便学习,不要想那么多。

但我售卖我的劳动力使用权 8 小时以上,占据我清醒时间的绝大部分,我人生中的 8 万多个小时就仅仅只是为了换取金钱吗?如果金钱就已经足够的话,我为什么还会痛苦呢?工作不能更可爱一些吗?我所追求的意义到底是什么?

认命,但不认输

最近在小红书上捞陌生人 coffee chat,我总爱问对方,你觉得工作的意义是什么?有的人和我说为了赚钱,最大的梦想是早日发财,可以躺平不工作;有的人和我说是为了自己当老板,自我剥削是为了有一天能剥削别人;还有的人很坦诚地和我说不知道,她只是觉得自己还算擅长现在的工作,也不讨厌。

我总觉得“工作是为了赚钱,是为了有一天不工作”是一种虚妄,某种意义上,持有这种观念的人们过着一种生活,想象着另一种生活。这有点像《时间困境》里的父母,他们把自己分割成「我是谁」和「只要我有时间(钱)将成为谁」。2 似乎真正的自我被禁锢在现实工作里,而未来那个有钱的自我才会有无限可能。

这很奇怪,如果现在不是自己想要的生活,到底为什么相信只要有钱就能有了?我认为,把自己现在的幸福感外包给未来中的“金钱”这个符号,是一种不负责任的行为。我现在觉着,或许可以先试着过上想要的生活,再看能不能多赚点钱。这样就算没有面包,起码也能活得开心。

往深了说,这其实是一种主体性的确认。我确实没办法相信那个单一的成功学叙事,如果真的有钱就行了,那抑郁症应该是穷人病才对。我也曾经试图用这个观点去说服自己,但我依旧痛苦——问题不是赚钱,问题是我不想只是赚钱,又不敢去追求更多。恐惧从社会凝视中跳出,逃避习得选择承担后果的能力,又无法继续支付维持现状的代价,所以拧巴,所以痛苦。

那位和我说想自己当老板的朋友告诉我,他并不想做现在这份工作,当我问他想做什么的时候,他和我说想做自己的产品。而当我追问说具体是什么或者有什么探索尝试的时候,他沉默了一会转移了话题。这让我想起之前项彪访谈里说的那些“不认命但认输”的人们,我不知道这位朋友后来会不会认输。3 我只是很在意,明明阶级流动的窗口在收窄,如果他透支身体、让渡权利、咬牙切齿地到最后,发现自己确实不是那某几个运气好到阶层翻转的人,会不会后悔当初想要挤进“五颜六色的泡泡”里来?4

在那篇访谈里,项彪说他想提倡的是相反的东西,「要认命不认输」。他似乎总是喜欢把一些惯常的词语赋予新意,「附近」、「悬浮」以及「认命」。比起一般的悲观宿命论式表述,把个人境遇视作一种不可改变、无法作为的判决,项彪想说的可能是要试着把它结构化归因,去弄明白历史、经济、社会结构是怎么塑造出来一个人的具体坐标。去看清楚这个系统,也就是「不要超越它,而是把住它」。在认清、接受当下现实的基础上,再去改善它。「不认输,就是不要放弃自己的努力。」

这也是我为什么写了上一篇文章,其实我对宏观叙事总是有些抵触,比起从政治经济学、社会学、管理学等等的宏大分析框架中去理解个人在工作中痛苦的处境,我更擅长的是一刀切地简单向内归因——一切都是我的错,是我不够好。这种糟糕的信念让我无法看清现实世界的复杂性,直到痛苦让它松动。

视角转换的俯瞰令人清醒,尽管我认为那篇文章写得一般般,看起来它像是把个体描绘成了一个在结构、历史与话语中无处可逃的悲剧性角色。而我并非只有理论中那个作为抽象符号的、被异化的自我。除了被工作所定义的 innie,我还有 outie 的记忆和感知,拥有这种完整性是真实人类的唯一特权。5

「你的人生是你自己选择的结果」,这是我最喜欢的电影《心理游戏》(Mind Game)里的一个叙事符号。我也很喜欢这句话,不论是何种境地,人总归是拥有一些或大或小的腾挪空间的。就算是做着一份狗屁工作,也是如此。

理想情况下,劳动是人的本质活动,是人自由、自觉、有创造性地改造世界和实现自身价值的方式。6 当我们放弃从工作中寻找意义,而仅仅把它当作维持肉体生存的工具,我们就是在和异化结构一起自我否定。

我不要背叛自己。

是的,现代分工的精密确实将劳动的完整性切割得支离破碎;驱动这台庞大机器的确实是资本增殖的冷酷逻辑,它甚至已经进化到让人以自我实现为名,进行无休止的自我剥削;而人们之所以深陷其中,也确实早已超越了单纯的维持生活,更像是一场心照不宣的交易——用劳动的异化,去交换那副金手铐所承诺的安全。

但是在结构所造就的每一个铁笼之中,都存在着通往自由的缝隙。工作的意义,从来不是一个被预先设定好、等待着人去发现的宝藏,而是一个需要通过自身的能动性、选择和创造,在与这个不完美的世界的持续互动中,亲手建构出来的东西。

巴菲特之所以能「跳着踢踏舞去工作」,或许是因为他在系统之内为自己创造了一个能够最大限度实现自我价值的生态位。而我,一个不想认输的普通麻瓜,要如何靠近它呢?

工作重塑

神啊,请赐予我平静,好让我能接受,我无法改变的事;请赐予我勇气,好让我能改变,我能去改变的事;请赐予我睿智,好让我能区别,以上这两者的不同。7

这不是一个完美游戏,不存在一份纯粹由热爱、意义和自我实现构成的工作,我无意去否认那些必要且必然的琐碎、无聊、烦躁和疲惫。

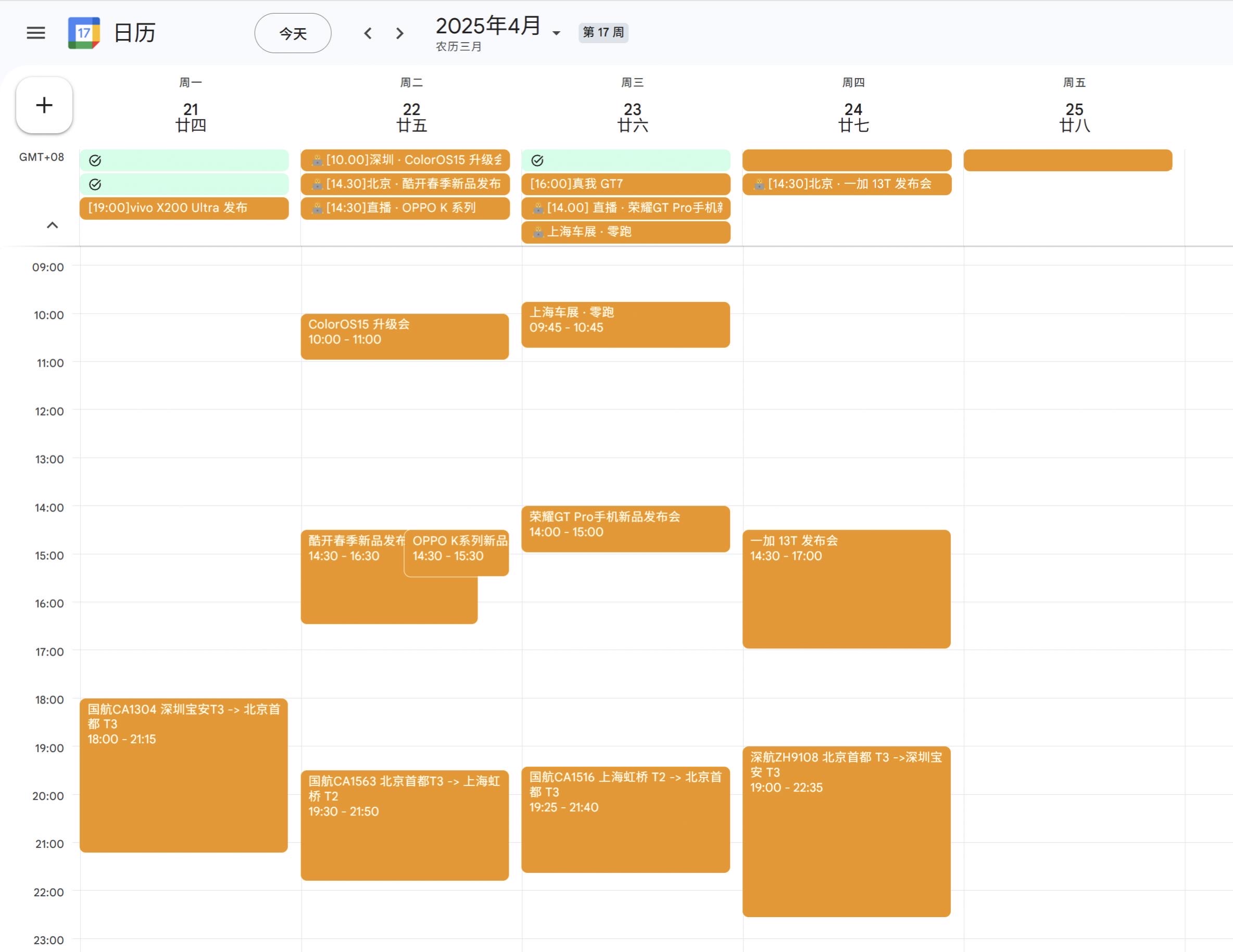

起初我只是感觉哪里不对,所以我想看清楚我的时间、精力和注意力到底花在了哪里,todo list 和日程表不足以提供统计展示,我开始详尽地记录时间和事件,用标签来划分项目。

顺便安利一下「时间日志」,这个 app 和其他时间记录软件最大的不同,是可以先列出 todo list,区分重要和紧急,绑定任务所在分类,而不仅仅是像常规记录那样只能选定大类。这样处理还有一个好处,是可以通过时间轴看到 done list,同时也保留了分类统计的展示。唯一的缺点大概是和我日常用的 Google calendar 数据不互通,稍微有点困扰。

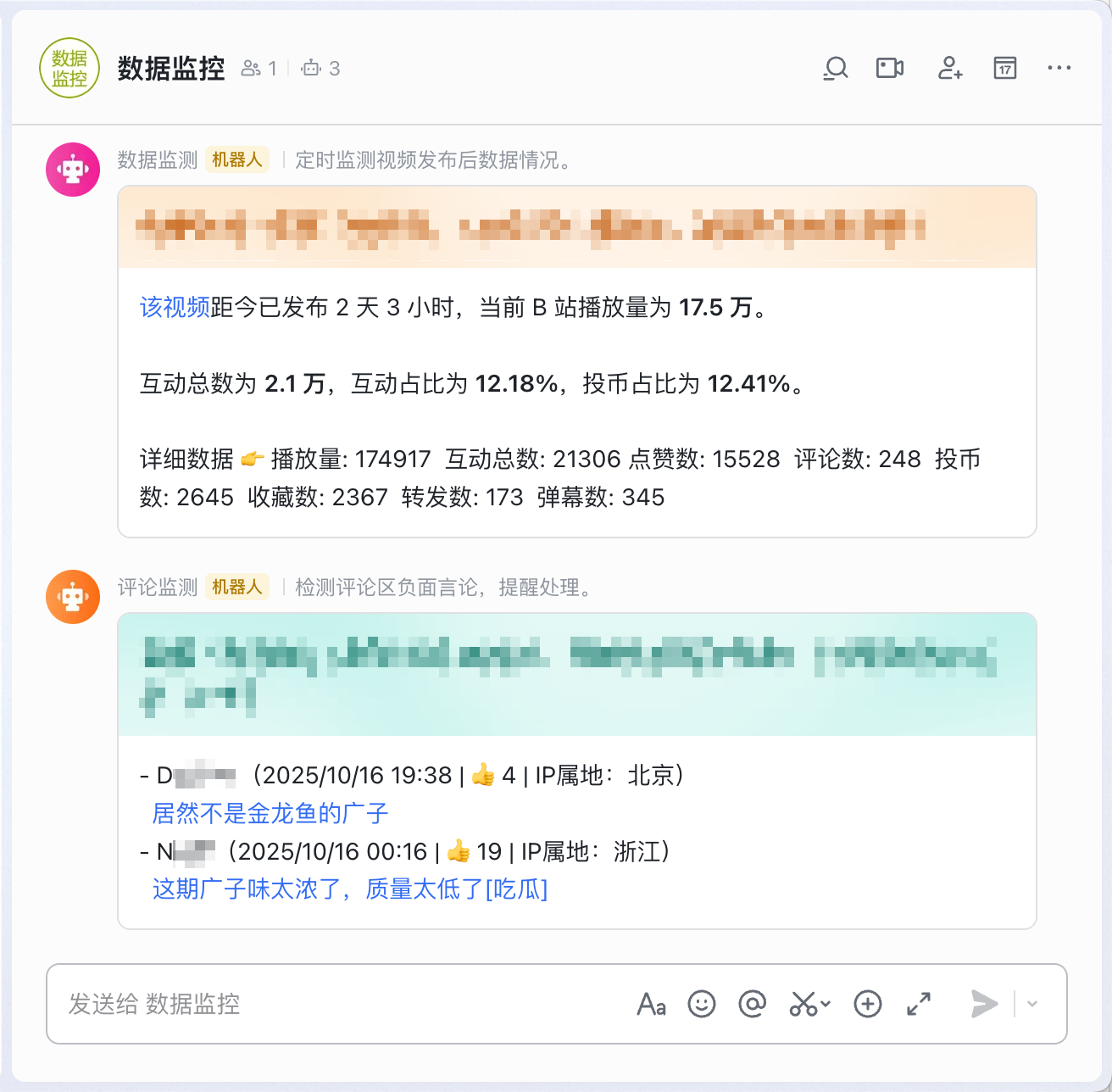

记录了十天之后发现,我,一个百万博主团队里的(前)新媒体运营,三分之一左右的时间都在做一些低价值、高耗时的活——视频同步分发多平台、从各个平台捞数据给甲方以及自用、筛查各个平台的评论视情况删除或者回复。

怎么自媒体发展到现在还没有人把这些活给自动化了?有的,有的,朋友。

有个浏览器插件叫「爱贝壳同步助手」,可以一键分发多个平台。虽然没有 100% 适配所需的 12 个平台,但解决了其中 8 个平台也足以高呼一声「好耶」。虽然我没能在在职期间把数据聚合的仪表盘手搓出来(辞职后倒是做出来了),但我花了点时间用 Python 实现了最重要的 b 站数据自动化获取写入、利用关键词初筛负面评论、清洗各平台数据规整汇总给到甲方,恭喜我把自己从 Dirty work 中解放了出来(现在还能运行,好耶)。

记录的好处是可以不再依赖记忆去回想,把时间尺度拉细之后,我意识到了更多问题,而这些并不只是靠调整我自身所做的任务就能改变的。我在一个公司里上班,而这个公司显然并不止我一个人。人和人的关系,是流动的。

我想解决那些出于他人错误而产生的重复劳动,于是我试图推动改进流程瑕疵。我开始和我的上游同事分享数据和交流观点,一起优化内容。我试着让 +1 做选择题,试着向项目负责人请求「否」而非「是」。

说到这个沟通技巧,我真的想把它安利给所有初阶社畜——请求“不要”并设定截止日期。 8 它的核心奥义是「通知意图,并为对方保留否决权」,尤其适用于职责范围内、已有成熟方案的低风险事项。

一般来说如果你想做一件事情,又需要告知上级或者经由上级确认的时候,通常会说「考虑到 xx,那做 xx 可以吗?」。这个时候事情的默认状态是卡住的,需要对方同意或否决才能有定论。而或大或小的决策都是需要思考、评估和承担责任的,认知负荷过重的情况下,对方可能会推迟做出答复。对于执行者而言,这不是什么好苗头。

而如果说「考虑到 xx,我打算明天做 xxx,如果你没有别的反馈的话」,就可以利用人们偏好维持现状或接受默认选项的倾向促使事情推进。这个句式创造了一种行动偏好,事件的默认状态是执行,答复的默认选项是不否决,而上级仍然可以提供指导,如果对方愿意并且认为有必要。

当然小技巧也总有失灵的时候,它显然不适合用在 micromanager 身上。比如我之前我写的每一条文案都需要给到 +1 审核后才能发出,无意冒犯,通常对方无法给我明确、有建设性的反馈建议,我对此颇有微词。但「如果没问题的话,我打算 x 点发出」,比起「A or B 你觉得哪个更好」,反而会让 ta 感到不悦(。

现在我知道,我做的这些被学者们称之为「工作重塑」(Job Crafting)9——在不换工作不换岗位的情况下,主动地、自下而上地重新设计现有工作。在具体的实践中,通常会建议从以下三个方面着手10:

- 任务重塑 (Task Crafting):改变你任务的边界和性质。例如,主动承担一个你感兴趣但略超范围的项目;将你觉得无聊的重复性任务自动化;在你的核心职责中,投入更多精力在你认为更有价值的部分。

- 关系重塑 (Relational Crafting):改变你工作中人际互动的范围和性质。例如,主动与能给你带来启发和正能量的同事建立连接,减少与消耗你的人的非必要互动;有意识地加深与关键合作者的沟通,将互动从简单的事务交接升级为策略探讨;寻找一位导师,或者去成为他人的导师。

- 认知重塑 (Cognitive Crafting):改变你对工作的看法。例如,将琐碎的日常任务与更宏大的目标联系起来;思考你的工作成果最终帮助了谁,将注意力从任务本身转移到它产生的积极影响上;将工作中的挑战视为个人成长的机会,把一个困难的项目看作是解锁新技能的副本任务,而不是负担。

在我开始这么做的时候,我并不知道早在千禧年间就有人提出了这个理论框架,我也不知道这样做是不是正确的,我甚至不知道这么做会不会变得更糟糕。

我只是迫切地、无望地想要冲撞我感受到的痛苦,在那些冲撞里,有许多不足以写出来、不足够有参考性的东西。它们有些荡起涟漪又重归寂静,有些直直坠落一声不响,我看着那些稻草一根一根地挤满瞬间,一度认为我是在徒劳地挣扎。

直到现在,我作为一个旁观者回看,才真正看到她所付出的努力。

真是辛苦你了。

这份接纳是我在辞职后才拥有的奢侈品,而在当时我并没有如此从容。就个人经验而言,我的那些举措的确奏效了,起码我不再为那些琐事而精疲力竭。但好景不长,一种更深刻的、弥散性的痛苦出现在我身边。

如果我痛苦的根源不是那些可以被优化、调整的东西,那么到底是什么?一定有什么东西被我忽略了。

非显性的价值

反思你的痛苦,尝试理解它,而不仅仅是体验它。11

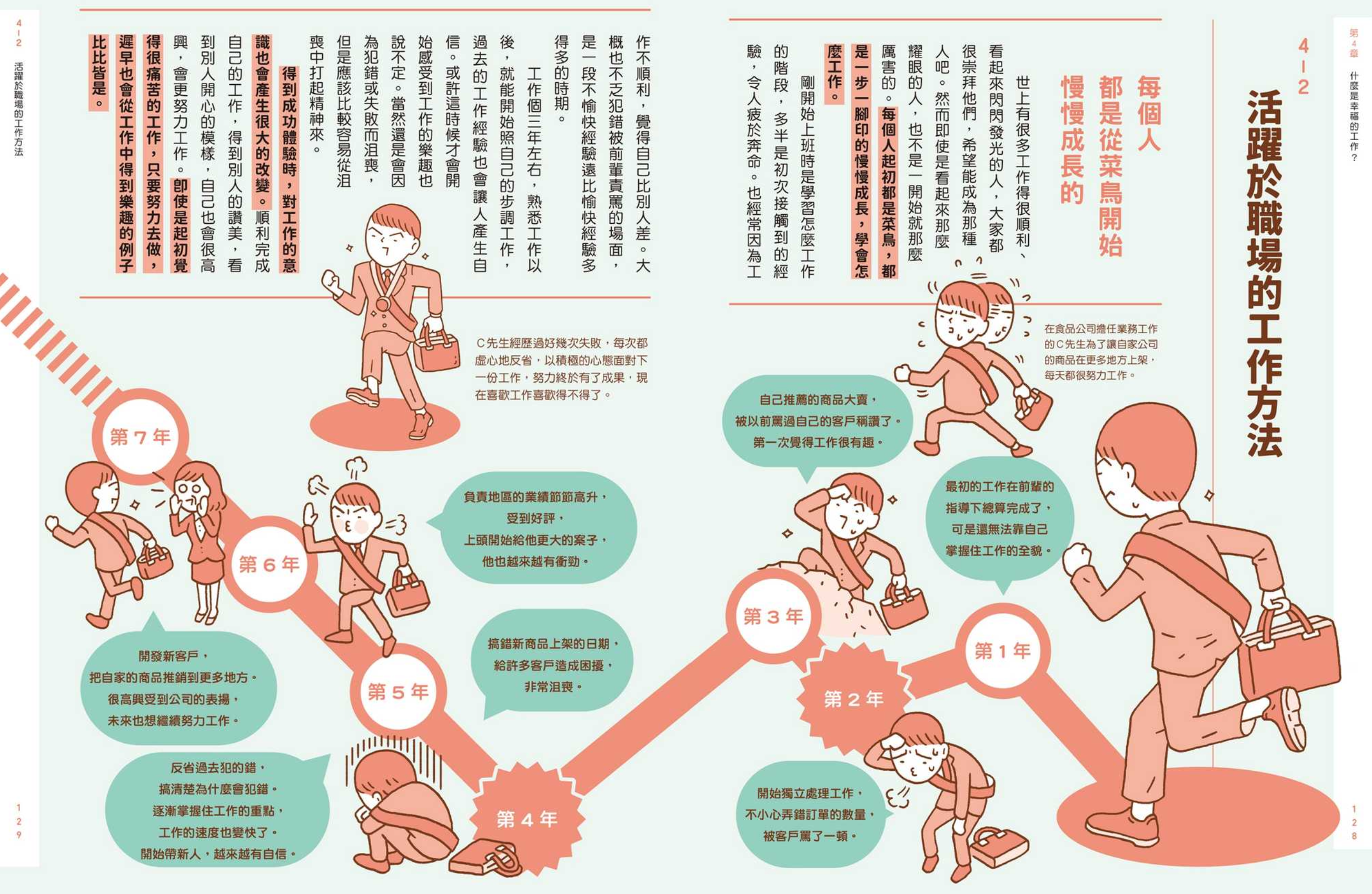

最近读了一本写给高中生的科普书,讨论我们为什么要工作、为什么要学习的。12 在「什么是幸福的工作」部分,作者说「每个人都是从菜鸟开始慢慢成长的……工作个三年左右,熟悉工作以后,就能开始照自己的步调工作,过去的经验也会让人产生自信。」

我对「三年左右」这个时间节点感到错愕,在此之前我对工作的感知并没有这种跨年度、阶段性的概念。它看上去像个常识,好像许多人在按照某种隐形的规则进行游戏,而我才刚刚意识到有规则的存在。我能理解这只是一个泛化的社会脚本(social script),或者说职业发展的默认路径,不是所有职业也不是所有人都会在年资到达某个节点的那一刻,嘣得一声就获得这些体验,地球 onlie 才没这么简单呢。我依旧为此感到些许失落,这大概是因为,我意识到我似乎并没有能够在特定的环境中,学习到类似于“三年成手”这种职场上的隐形知识(Tacit Knowledge)。

一如「价值」(Values)的重要性,他们说作为初阶社畜,你要去探索「我擅长什么?我热爱什么?这个世界需要什么?」,但他们没告诉我这路上可以有颗北极星。还好我发现了,嘿嘿。可惜代价是我的躯体化。

起初在前司,我只是在某些细微之处隐约觉得不对,比如一些必要信息似乎并不透明、开放和流动,团队内的心理安全感低得超出我的常识,处理公共反馈时优先目标的偏差等等。我无意披露过多隐秘的细节谈论这些,当时我也只是皱皱眉,继而说服自己「或许对他们而言,这些就是行之有效的商业/管理策略」,继续按照既有、预期内的做法推进。

24 年 10 月,我开始频繁地出差跑数码产品的发布会现场,开始产出微博的图文内容,我的痛苦具象化了——我不明白这样高频地追新品有什么意义,我认为我写的这些东西都是电子垃圾,一周,不,或许两天之后,就没有人在意了。

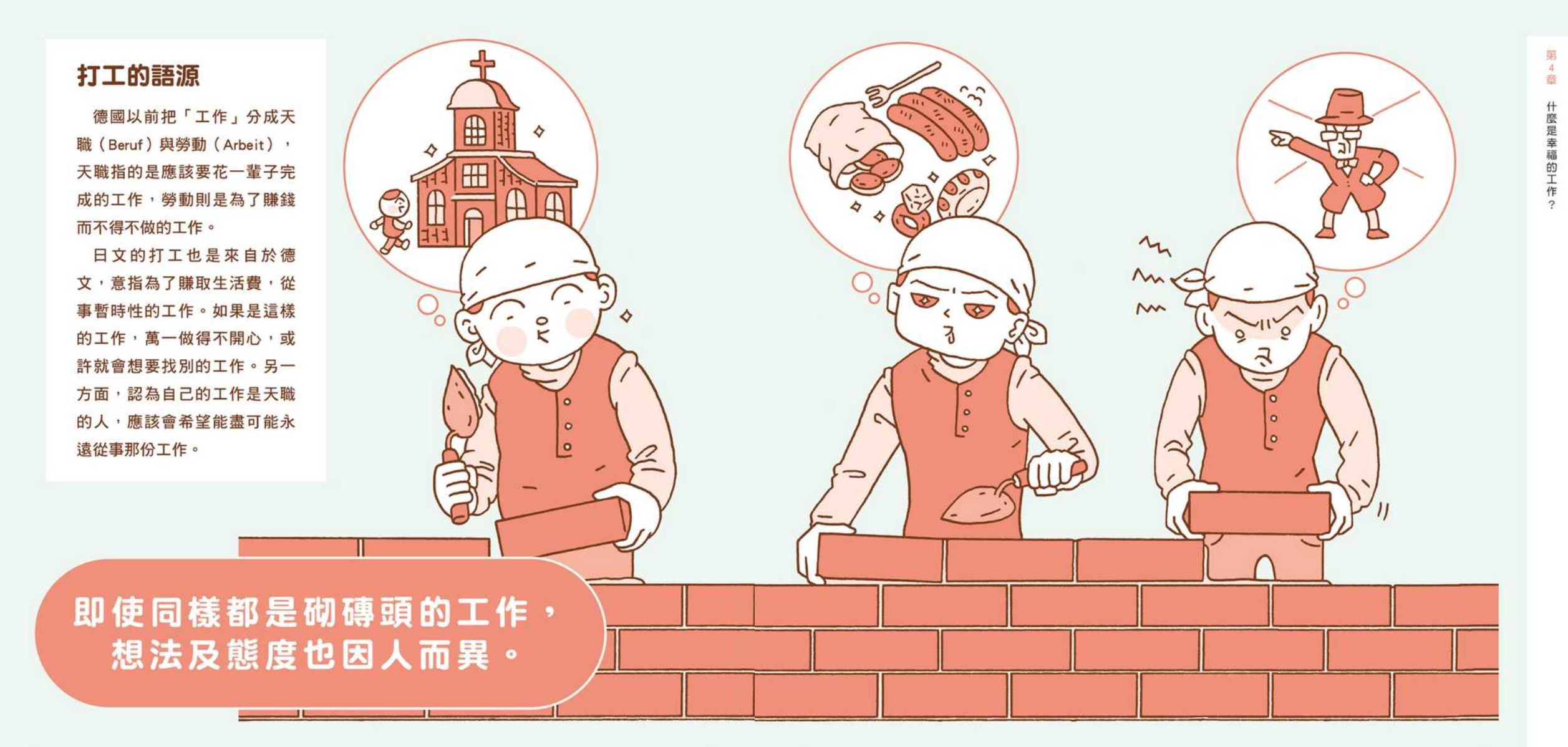

书里说,工作的本质是人们互相帮忙,每一个人的工作都在某种程度上满足着别人的需求。如果换个视角来看(这有些像上文提到过的「认知重塑」),去思考你所在的组织最终提供的产品帮助到了谁,产生了什么积极的影响,或许就能在更大的图景中找到意义。

搬砖可以是不得不做的工作,可以是维生手段,也可以是为了打造出大家都喜欢的教堂。对待搬砖这件事的想法,人各有异,也无从谈起优劣之分。但在搬砖(工作)的时候,或许第三个人会感到更多一些的幸福。

就新品发布而言,我所做的可能不止是在为厂商、为平台、为热点工作,这些最新的信息和观点或许会帮到某个具体的人,帮助 ta 做出更好的消费决策,我可以是在提供判断、洞察和解读,而不只是当搬运工。

但实际上,这是一场心照不宣的交易。从商业逻辑上,这些产出为了维护品牌关系,甚至只是为了车马费。我要在发布会现场远程解决既有的工作,还需要在结束前交付两条微博图文,以便能顺利去到机场赶往下一场发布会。在疲于奔命的过程中,我没有时间去消化、理解和诠释所看到的一切,只能作为管道交付毫无沉淀的噪音。我不再为读者提供信息增量,我只是披着自媒体外衣的厂商外包宣发机。

我当然可以接受这个游戏规则,用标准化、最小化的付出换取入场券,不再以写出有价值的好东西为目标,而只是以最低的精力成本,最高效地完成这项交易。我只是不愿意选择这样,这个世界上有太多喧闹的东西,我不要再浪费人们的时间, 向消费主义低头。

我所经历的这种价值扭曲,不过是整个评测赛道结构性困境的一个缩影。大部分评测自媒体或许许诺了实验和数据,却从未许诺公正和独立。当他们的主要收入来源是品牌赞助和联盟营销时,就注定了他们服务的不再是消费者。他们首要考虑的不是观众们的真实需求,而是品牌方的营销诉求。而讽刺的是,他们和品牌方交易的筹码,是他们所愚弄的观众们提供的信任。

必须声明的是,我不是在否认创作者经济。我绝对赞成持续输出有价值、有个人风格的博主继续上桌吃饭,通过品牌赞助或是其他商业活动,来获得经济回报持续创作下去,他们值得拥有这份信任溢价。但是,贩卖「客观且可信赖的判断」的评测博主,和贩卖「向往的美好生活」的家居博主,同一个商品合作对其价值定位的影响完全不在一个维度上。和与之人设、内容风格、价值观高度契合的品牌合作,对于后者而言反而是锦上添花,毕竟观众期待的是博主的品味。对于前者,这就变成了关乎公正的问题——到底是因为你测完觉得它好才收钱,还是因为你收钱了才会测出它好?这当然也可以通过流程透明和真诚表达来回应,可对于现在的简中环境而言,只有少数的博主会坦诚地、主动地声明这是商业合作,而能够像影视飓风那样可以拿着方案找金主的,就更是凤毛麟角。再者,商业化频率与自主内容比例的把控也相当有操作空间。恕我直言,绝大多数评测自媒体都有些吃相难看,毕竟连横评都存在坑位费一说,就更别提单品了。而我曾经天真地以为,这里可以有平衡。

我不否认评测媒体提供了比传统广告更多的信息,在某种程度上充当了市场教育者,提升消费群体判断产品好坏的认知水平。最初我会加入也正是因为我认为评测本身是一种知识普惠,人们值得拥有优质信息,做出更好的判断,让自己的生活变得更好。但我最终发现,这里存在结构性的利益冲突,他们的商业模式是我所不认同的。我选择离开,是因为无法继续旁观他们用科学主义包装出一套消费叙事。实验数据不会说谎,但讲故事的人会隐瞒真相。这里有太多的春秋笔法可以玩弄,来满足人们在消费时的理性自尊,究其本质,依然是消费主义导向的论述。

是的,我旗帜鲜明地反对的是「消费主义」而非「消费」。现代社会不可能做到完全自给自足的不消费,但人们可以因为欣赏创造者的理念、解决问题的巧思、体验设计的精湛而消费,也可以只是出于性价比、计划性淘汰、身份认同而消费。消费是中立行为,而消费主义则是在向外部索取自我。一次好的消费,是我在有意识地理解、选择这个产品或服务,去创造、去体验、去构建我的生活,其导向的是长期主义和对世界的贡献。而评测媒体正在消解这一切,他们追随厂商发布新品的节奏,用量化、对比提供什么值得买的标准答案,放大对错过的恐惧和对拥有的渴望,以便推动消费主义循环。

我拒绝和这套叙事合谋。

我总觉得工作和消费有些类似,某种程度上都是在为自己想要的世界投票。13 每一次消费,我是在决定我想让什么样的商品和服务存在于世界上,为此我给认可的、喜欢的、高质量的东西支付溢价,滋养那些值得存续的美学与技艺;每一次选择工作,我是在决定我要帮助什么样的组织和使命成长壮大,为此我献出日复一日的专注与热情,托付给承载我世界愿景的公司。

这些选择的背后,都是「价值」在指引方向,都是一次叩问——我认为什么是正确且重要的?为此我愿意付诸怎样的行动?我想活出怎样的人生?坦白讲,对此我还没有特别坚定、明确的答案,我写下这些也正是探索的一部分。正如山本耀司所说,「自己」这个东西往往是看不见的,你要撞上一些别的什么东西,反弹回来,才会了解「自己」。

我之所以在前司上班上到每个工作日都在呕吐,是因为我的身体比我的大脑更早地直面了冲突。「在我们的痛苦中,我们被赋予了一些和价值相联系的东西。反过来也是这样,在我们的价值中,我们发现了自己的痛苦。」14

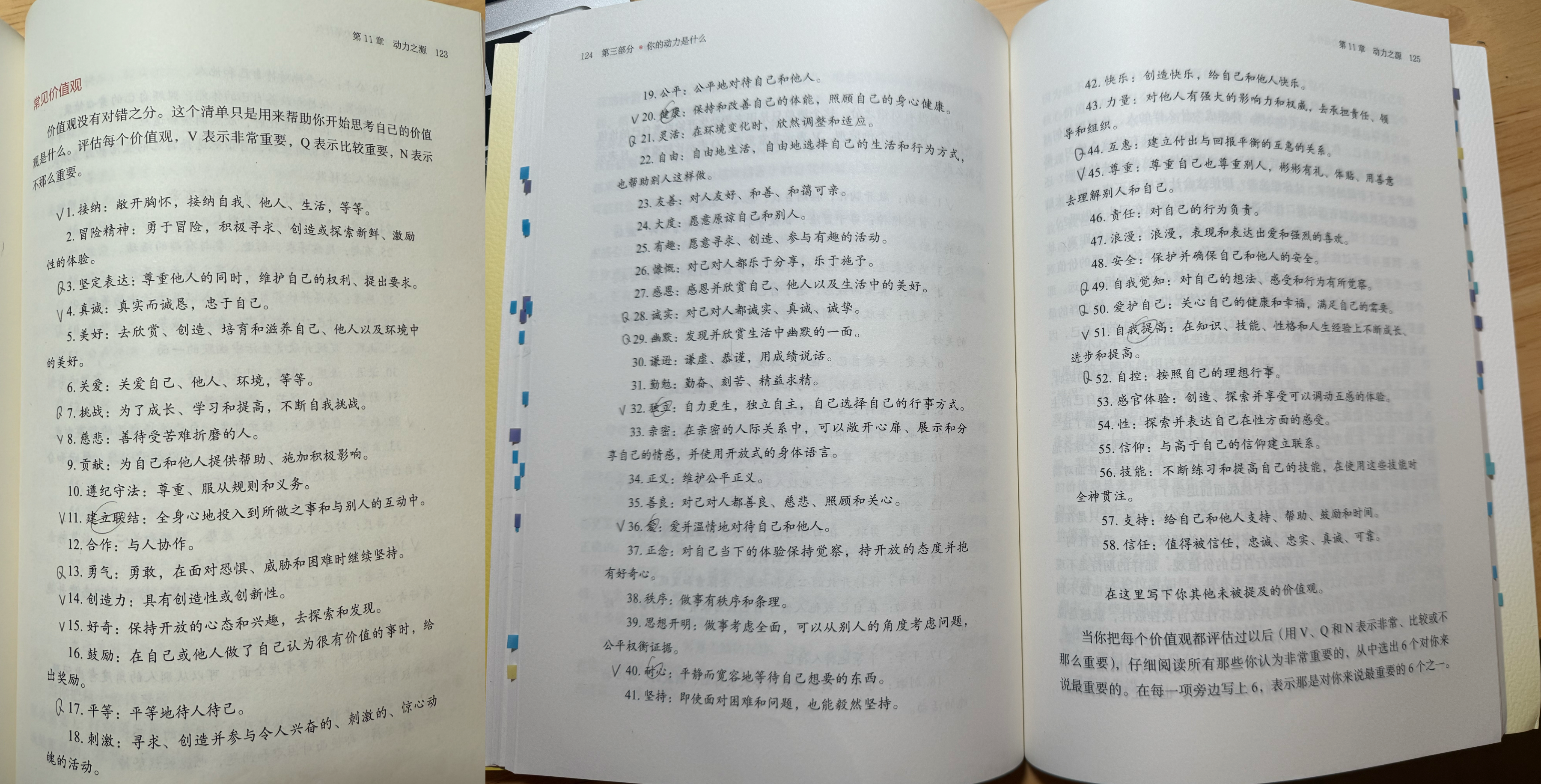

在这里我回避了去明确定义「价值」是什么,在我刚接触到接纳承疗法(Acceptance and CommitmentTherapy, ACT)中这个概念的时候,我觉得一头雾水。我反复阅读斯蒂文·C·海斯(Steven C.Hayes )对于价值的描述,试图理解他说的「价值总是完美的」(在彻底完成或完全的原本意义上,而非评价为好的维度上)。我做路斯·哈里斯(Russ Harris)书中关于价值的练习,看着自己标注的这些名词——建立联结、爱、自我提高、健康、独立、耐心——依旧感到茫然。15

澄清价值的过程,有时更像是一场淘金。它并非悄然浮现在所有行动中,而是在爬出令人痛苦的沼泽之后,才偶然幸存下来的、让我感到些许意义的瞬间里,闪烁出微光。

身处其中时,我追逐的是一串冷冰冰的客观数字。是我写出的微博破了百万阅读,是我们加班加点做出的视频破了三百万播放,是我们费劲心思优化的封面点击率提升了 1%。

这些数字构成的绚丽泡泡转瞬即逝,真正支撑着我走下去的,是当自动化脚本终于如期跑通,把我从繁琐无尽的重复劳动中解救出来时,那种纯粹的、属于创造者的酣畅淋漓; 是在团队建设时,那十几位平日里沉默的同事,用一枚枚硬币为我投出的感谢与认可; 甚至是在一个寻常的下午,我在私信里为一个素不相识的人焦心,帮 ta 在空调自燃的慌乱中找到方向后,那一句简单的谢谢。

这些瞬间,无关流量,却关乎人,关乎「联结」、「创造」、「成长」和「爱」。然而,它们却是这一片荒芜中仅存的玫瑰,是例外,是偶然,而非日常。这些星星点点的喜悦,不足以抵消日复一日的痛苦。

成为你希望看到的改变

人只有为自己同时代人的完善,为他们的幸福而工作,他才能达到自身的完善。——马克思

我所相信的是每个人都在创造他人幸福的一部分,每个人都可以让世界变得更好一点。我的工作,必须是我所相信的延伸。

昨夜浴室沉思,怀疑试图从工作中找寻意义,这本身也许是一种傲慢与特权。这个世界上有那么多的人们在为生存而挣扎,有那么多的人们根本没有选择的余地,而我,一个初出茅庐的小菜鸟,却执着于自己的意义,这是不是另一种形式的矫饰?

可若就此悬置,我又心有不甘。维克多·弗兰克所说的话再度出现在我的脑海,他说,「人们一直拥有在任何环境中选择自己的态度和行为方式的自由」。16 诚然,面对现实世界的结构性异化,我或许没有撼动外部环境的行动自由,但我一定有遵循自己价值的态度自由。倘若连这种自由都放弃,那与行尸走肉何异?

正是因为有人拒绝消费主义导向的叙事,正是因为有人不满足于仅仅为了糊口而工作,正是因为有人做出微不足道的对抗,我们才得以在结构性的困境中,确认自己作为「人」的存在。

我渴望成为我所希望看到的改变,也乐于和他人分享这种渴望。17 我知道,一定会有人和我一样,想要真实地、坦诚地、自主地、有创造性地、负责任地工作,我相信这些价值存在于共通人性中,为此我愿意承受那些必然存在的不安、困惑和代价。

在这个世界上,我想要怎样地工作,那么一定会有一群人正在那样地工作。

找到那群白乌鸦,坚定地走向他们。

-

这段话来自沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的一次采访,该采访于 1998 年 7 月 20 日发表在《财富》(Fortune)杂志上。原文为“I get to do what I like to do every single day of the year. I get to do it with people I like, and I don’t have to associate with anybody who causes my stomach to churn. I tap-dance to work, and when I get there I think I’m supposed to lie on my back and paint the ceiling. It’s tremendous fun. ” https://english.stackexchange.com/questions/121499/what-is-the-meaning-of-tap-dance-to-work ↩︎

-

阿莉·拉塞尔·霍克希尔德(Arlie Russell Hochschild) 著, 夏天,肖索未 译. 《时间困境:当工作和家庭被颠倒》(The time blind: When work becomes home and home becomes work). 生活·读书·新知三联书店, 2024.06. ↩︎

-

关于“不认命,但认输”:「我跟很多年轻的出国人员聊天的时候,发现有一个普遍态度,叫做“不认命,但是认输”。很多人都不认命,这是说,他出生在农村,或者父母是下岗工人,但他不认命,他想着“我一定要通过自己的努力达到一个新的人生境界”。然后折腾来折腾去,没折腾出东西来,就认输了,这时候他说:“哎呀现在我成熟了,认识到社会就是这个样子,不认不行”。」此为项飙的观点,引自任其然的采访文章, 《端傳媒》, 2017 年 4 月 30 日, https://theinitium.com/zh-hans/opinion/20170430-opinion-xiangbiao ↩︎

-

关于“五颜六色的泡泡”的比喻:「其实很多大学生、搞研究的也是这样。都说这个大学、那个学者厉害,但是如果我们问他,这些大学、学者到底做了工作,有什么贡献,和你现在要做的事情有什么实质关系,不一定能讲清楚。都是抱着五颜六色的泡泡在飘,都想挤到大家认可的泡泡里来。而不是去想这个系统是不是合理,该怎么去改变。」Ibid. ↩︎

-

此处「innie」与「outie」的比喻,典出美剧《人生切割术》(Severance)。剧中,卢蒙(Lumen)公司通过芯片手术将员工的记忆彻底分割:工作人格被称为 innie,仅拥有在公司内的记忆,永远生活在工作中;生活人格被称为 outie,则享受下班后的一切,对工作经历一无所知。 ↩︎

-

马克思(Karl Marx) 著, 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 译. 《1844年经济学哲学手稿》(Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844). 人民出版社, 2014.12. ↩︎

-

这段宁静祷文(Serenity Prayer)通常被认为是美国神学家莱因霍尔德·尼布尔(Reinhold Niebuhr)的作品,虽然其确切的起源和首次发表日期存在一些争议,但普遍认为出自他 1930 年代的布道词。原文为:“God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.” ↩︎

-

Dan Moore, “Ask for no, don’t ask for yes,” Moore Consulting (blog), April 10, 2022, https://www.mooreds.com/wordpress/archives/3518 ↩︎

-

工作重塑(Job Crafting)的理念最早由 Wrzesniewski 与 Dutton 在 2001 年提出。该理论植根于积极心理学(Positive Psychology)思潮,强调员工可以作为主动的塑造者,通过调整工作的任务边界、关系边界和认知边界,来提升工作的意义感和满意度。具体参见 Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work. Academy of Management Review, 26(2), 179–201. ↩︎

-

工作塑造的实践工具 Job Crafting Exercise(工作重塑练习)则由 Berg, Dutton 和 Wrzesniewski 在后续的研究中正式提出。这个练习方法的雏形大约在 2008 年被提出和讨论,并在后续的出版物中被系统化,实践方法及理论发展可参见 Berg, J. M., Dutton, J. E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job Crafting and Meaningful Work. In B. J. Dik, Z. S. Byrne, & M. F. Steger (Eds.), Purpose and meaning in the workplace (pp. 81-104). American Psychological Association. ↩︎

-

原文说的主语其实是「愤怒」,对我而言,我很少能觉察到愤怒这种指向性非常明确的情绪,更多的时候我只能体验到模糊的痛苦,我正在努力改善它。更多的讨论参见 苏塞特·波恩(Suzette Boon),史嘉思(Kathy Steele),夏安诺 著(Onno van der Hart), 胡素芳 译. 《从崩溃中拯救我:复杂性创伤患者与治疗师的技能手册》(Coping With Trauma-Related Dissociation:Skills Training for Patients and Therapists). 世界图书出版公司, 2023.05. ↩︎

-

池上彰 著, 赖惠铃 译. 《我们为什么要读书?为什么要工作》(なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと). 采实文化, 2022.10. ↩︎

-

此观点受安娜·拉佩(Anna Lappé)启发,原文为“Every time you spend money, you’re casting a vote for the kind of world you want.”意为:“每一次你消费,都是在为你想要的世界投票。” ↩︎

-

史蒂文·C.海斯(Steven C.Hayes ),斯宾斯·史密斯(Spencer Smith) 著, 曾早垒 译. 《跳出头脑,融入生活:心理健康新概念 ACT》(Get Out of Your Mind and Into Your Life: The New Acceptance and Commitment Therapy). 重庆大学出版社, 2021.07. ↩︎

-

路斯·哈里斯(Russ Harris) 著, 王怡蕊 / 陆杨 译. 《自信的陷阱:如何通过有效行动建立持久自信》(The Confidence Gap: A Guide to Overcoming Fear and Self-Doubt). 机械工业出版社, 2024.06. ↩︎

-

维克多·弗兰克(Viktor Emil Frankl) 著, 吕娜 译. 《活出生命的意义》(Man’s Search for Meaning). 华夏出版社, 2010.06. ↩︎

-

此句化用自圣雄甘地(Mahatma Gandhi)的名言。原文为:“Be the change you wish to see in the world.” 意为:“在这个世界上,你必须成为你希望看到的改变。” ↩︎